雨森芳洲/歴史人物 1/掛け軸、絵画の買取 販売 鑑定/長良川画廊

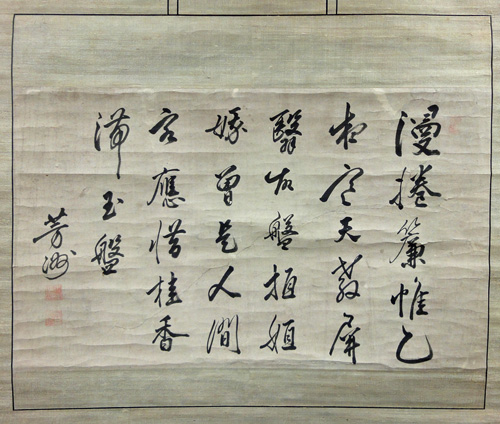

D-124 雨森芳洲

Amenomori housyu

- 作家名

- D-124 雨森芳洲 あめのもり ほうしゅう

- 作品名

- 詩書

- 価格

- 450,000円

- 作品詳細

-

掛け軸 紙本水墨 緞子裂 合箱

本紙寸法58.6×35.1cm

全体寸法71.6×113.2cm - 作家略歴

近代以前、東アジアの外交関係は、中国王朝が一貫して宗主国として振る舞うなかで、日本が唯一、国家と国家の対等な外交関係を維持し、長い友好の歴史を持った国は朝鮮であった。このような対等な外交関係を当時の外交用語で「交隣」という。木下順庵門下の優れた儒学者であった雨森芳洲は、元禄2年(1689)22歳で、朝鮮との外交及び貿易の窓口であった対馬藩に儒官として赴き、元禄11年(1698)31歳の時、朝鮮との外交折衝及び幕府側との調整、朝鮮通信使との応接などを担う朝鮮方補佐役に就任する。芳洲は、朝鮮との外交を行う上で最も重要なことは、朝鮮の風俗、慣習によく通じて、これを尊重することであるとして、言語を学ぶことの重要性を説いた。自らも漢語を学び、朝鮮語を学び、ハングルを学び、朝鮮語の教科書である『交隣須知』を著す。また、芳洲はその外交思想をまとめた『交隣提醒』において、「互いに欺かず、争わず、真実をもって交わり候を誠信とは申し候」と、人間の信頼を外交の第一に掲げる。それは、単に理想主義、世界主義に駄するのではない、普遍的価値を持った、外交理念の表明であった。

雨森芳洲

寛文8年(1668)~宝暦5年(1755)近江国雨森(滋賀県長浜市高月町)に生まれる。名は俊良、のち第24代対馬藩主義誠からその一字を賜り誠清(のぶきよ)と名乗る。字、伯陽。通称は東五郎(藤五郎)または東。別号に、橘窓、尚絅堂、院長。父の清納(医名和田柳軒)は医を業とした。12、3歳の頃、父とともに京都に出る。この頃父より医学を学ぶように勧められ、京都伏見の名医高森正因に学ぶ。天和3年(1683)17歳頃、父清納亡くなる。この頃儒学を志し、江戸に下り木下順庵の門に入る。

彼が医学を廃する決心をしたのは、正因先生のもとで次のような出来事があったからだ。ある時、先生が人に語って言うには、「蘇東坡が書を学べば紙を費やし、医を学べば人を費やすといっているが、およそ医者というものは何十遍となく薬を誤ってそのたびごとに死ぬほどの心痛を繰り返して、やっと良医と言われるようになるのだ」と。これを聞いた少年芳洲は、「どうして人を費やすことができようか。志を断つのは肘の骨を折るほどつらいことではあるが、その痛みに耐えよう」と、それ以後医学は学ばなかった。(『橘窓茶話』)(雨森芳洲・上垣外憲一)

元禄2年(1689)22歳、木下順庵の推挙により、対馬藩に儒官として仕える。元禄3年(1690)23歳、長崎で中国人渡来僧東皐心越門の白足恵厳に中国語を学ぶ。元禄6年(1693)26歳、同地で上野玄貞に中国語を学ぶ。同年、対馬に赴任。以来、没するまで、任地対馬が生活基盤となる。元禄9年(1696)29歳から元禄11年(1698)31歳まで、長崎に遊学。

廿四歳なりし時より、もろこし音をまなべり。はじめはよその事聞けるがごとくおぼへしかど、年のかず二十あまりかさねて、おほかたこの国の物よみするに近くなり、まのあたりの事は、もろこし人と物語をもなせし。(たはれ草)

(24歳の時、中国語を習いはじめ、20年ほどして、おおかた読むのが日本語に近くなり、日常の事は、中国人と会話できるようになった。)

元禄11年(1698)31歳、朝鮮方補佐役に任命される。元禄15年(1702)35歳、対馬藩主の襲位を通報する「告襲参判使」都船主として釜山に初めて渡る。元禄16年(1703)36歳から宝永2年(1705)38歳まで、釜山の草梁倭館に滞在する。

芳洲は晩年の随筆『たはれ草』にこう書いている。中国語の難しさを記した後に、「からことばは、甚だやすし。それがしからにゆき、三年ちからをもちひて、おほかたつかへなきほどにまなべり。わが国に同じく反語なるがゆゑなり」と。朝鮮語がやさしいのは、日本語と語順が同じで、中国語とは動詞の目的語の順が反対になることを「反語」と称したのである。日本語と韓国語は文法が同じで、中国語とは異なっている。このことは、当時の日本人にとっては新知識だったのだ。中国語と朝鮮語をともに修めた芳洲でなければ、こうは言い切れることではないのである。中国語に比べればやさしいといった朝鮮語だが、それでも芳洲はその学習に大変な苦労をしなければならなかった。年を食ってから学ぶ語学で苦労する発音については、ついに母音の発音を朝鮮の人のようにはできるようにならなかったと告白している。その自分から語る朝鮮語学習の有様は、努力家芳洲の姿を髣髴とさせてくれる。彼は朝鮮語の学習書を自分でつくりながら勉強したのだ。その三年の間につくった教科書は、「交隣須知一冊、酉年工夫一冊、乙酉雑緑五冊、常話緑六冊、勧懲故事諺解三冊」、合わせて一六冊におよんだ。特に『交隣須知』は、明治初年に外国語学校でも使われた朝鮮語教科書『交隣須知』の原型となったものである。さらに彼は、韓国のハングル小説『淑香伝』『李白瓊伝』をみずから書き写して、ハングルを覚えたという。口語の勉強として、中国語の時にも小説を利用していたが、ここでも小説を語学の学習に役立てている。当時の朝鮮では、小説、日記類のほかは大部分が漢文表現であったから、ハングルを勉強しようとすれば、当然小説をとり入れることになる。朝鮮の知識人は幼い頃から漢文を徹底的にしこまれて、自由自在に漢文で表現できたのである。ハングル小説を書こうとか、おばあさんなど女性向けのものを書くといった時でなければ、ハングルで物を書いたりはしなかった。ハングルは女、子供のもの、下々の者がつかうものといういうのが、李朝の知識人の通念だったのである。それであるからこそ、いわば平民(韓国語では常民)の文字であるハングルを、外国人である芳洲があえて学ぼうとしたその姿勢を、我々は今日あらためて評価しなければならない。(雨森芳洲・上垣外憲一)

宝永6年(1709)42歳、朝鮮との交易及び、対馬藩が朝鮮国王に臣従の礼を取って行う貿易統制、海賊取締の対価としての米の計量方法をめぐり、その実態調査と折衝のため釜山に渡る。正徳元年(1711)44歳、通信使の待遇や国王号の改変を巡って、新井白石と論争する。同年、第八次朝鮮通信使に随行し江戸を往復する。正徳3年(1713)46歳、将軍家宣の逝去を告げる「告訃参判使」に加わり釜山に渡る。正徳4年(1714)47歳、新井白石の進めようとした銀及び銅の輸出制限について、対馬藩の独自な立場を表明するため、『隣交始末物語』を記し、新井白石ら幕府側要人と交渉する。享保2年(1717)50歳、荻生徂徠と初めて会う。享保4年(1719)52歳、第九次朝鮮通信使に随行し江戸を往復する。享保5年(1720)53歳、朝鮮の新王景宗の即位を祝賀する「陳賀参判使」に加わって釜山に渡る。享保6年(1721)54歳、朝鮮補佐役を辞任する。これ以降、公務から遠ざかり、教育と著述に専念する晩年送る。享保13年(1730)61歳、対馬藩主に対朝鮮外交の心得を説いた『交隣提醒』を記す。享保14年(1729)62歳の、特使として釜山倭館に赴任。足かけ2年に及ぶ滞在のうち、正徳元年(1711)の第八次朝鮮通信使の一員であった玄徳潤(錦谷)と親しく交わり、玄徳潤の尽力により改築された朝鮮側の庁舎「誠信堂」の完成を祝し、『誠信堂記』を草し、これを贈る。

『誠信堂記』

享保十五年(一七三〇)八月十四日 雨森芳洲撰す 『雨森芳洲と玄徳潤』(信原修)より

(大意)

草梁の地に(津島側の倭館と接触する)役所が設けられてから、すでに長い歳月が流れた。その間庁舎は風雨にさらされて、いまや倒壊寸前になってしまった。錦谷、玄君(錦谷は号、玄徳潤)は釜山訓導として着任した翌年、早速暇を見つけてはその状態を見てまわり、その惨状を憂いて「このようなことでは国威を輝かすことにも、国を重んじることにもならない。」と言って、自らも私財を投げ出し、また私財を集めて工事を進め、堂宇は醜くないように高く建て、垣根は倒壊の恐れがないように堅固に築き、そのほか庁舎や門、馬屋や倉庫に至るまですっかり面目を一新した。通りすぎる人たちはみな「立派になったものだ」と顔を見合わせて喜んだ。名づけて誠信堂という。この建物を北には釜山浦や開雲浦の名勝、南には草梁八景の一つにも数えられる絶影島や龍台を控え、前には青海原が望まれ、後ろは小高い丘に囲まれた景勝の地にある。加えて村は豊かで、漁師や木こりの歌声が響き、山には霞が棚引き、魚介類も豊富で、春は鳥、秋は月、蓮の池には松並木の小径が続き、目にするもの、耳に聞くもの、すべてが楽しく、詩に詠んでみたいほどの景勝が窓外には広がっている。ところが玄君は、優れた詩人であるにも拘わらず、この建物を名づけるに当たり、眼前の美しい風景から採ることは一切しないで、誠心堂と名づけた。それは私の思うに、交隣の道は何よりも誠信にあり、それによって初めて隣国との平和も可能になるからだ。真に永続する誠の心は、豚や魚のようなものまでも感じさせるものだが、その場限りの誠は、幼な子をも動かすことはできない。この誠信堂の責任者となって隣国との交流に携わる人は、このことを深く心に銘記しなければならない。かりにも小手先を使って私利に走るようなことがあれば、相手のうらみを買うことにもなり、さらには両国の間にいくさを招くことにもなる。それは昔の中国・春秋戦国時代に、呉と楚の国境の村、卑梁と鐘離の子どもたちの些細な桑摘みの争いから、両国の間に戦端が開かれるように、また他方、楚の辺亭人(辺地の宿駅人)が梁の辺亭の瓜畑を荒らしたのに、梁の県令・宗就は、かえって疎の瓜畑に水を注いで、仇に報いるに恩で返したことがあったように、戦争と平和とは実に紙一重なのだ。このように玄君の人となりは沈思黙考、国に仕えて慎み深く、自重自戒、後進にも誠信に基づく交隣の道を心から勧めようとしている。私は己酉の年(一七二九)、津島より遣わされてこの地に来て、玄君のこのような美挙を目のあたりにし、思わず心動かされて、この堂記文をしたためたのである。享保20年(1733)65歳、随筆『たはれ草』記す。享保20年(1735)67歳、藩政に関する上申書『治要管見』を記す。延享4年(1747)80歳、随筆『橘窓茶話』記す。この頃より和歌を始め、延享5年(1748)81歳より、古今集を千回読むことを志し3年後に達成し、詩作は二万首を越えた。宝暦5年(1755)88歳、対馬日吉の別荘において永眠する。著書、本文中他に,『天竜院公実録』『朝鮮風俗考』『全一道人』『芳洲詠草』など。

《略歴・『雨森芳洲』(上垣外憲一)、『たはれ草』(新日本文学大系)、

『雨森芳洲と玄徳陳』(信原修)より作成する。》- コンディション他

-

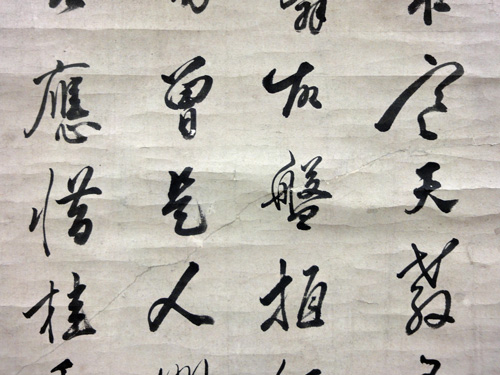

漫捲簾帷乙夜空

天教屏翳故 盤桓

姮娥曽是人間客

応惜桂香満玉盤芳洲

【訓読】*ルビの上にポインターを置いていただくと拡大いたします。

漫 ろに簾帷 を捲く乙夜 の空

天は屏翳 盤桓 と成す

姮娥は曽 て是 れ人間 の客

応 に惜むべし、桂の香りの玉盤に満つるを。【語釈】

簾帷―すだれととばり。

乙夜―今の午後十時の前後二時間。

盤桓―さまようさま。ぐずぐずしてためらう様子。

姮娥―月の異称。仙薬を盗んで月の中に逃げたという女の名に基づく(淮南子)。

玉盤―玉で作った盤。盤は小さく浅い食物を盛る器。また月の別名。【訳文】

何となく簾を捲いて夜の空を見る

天空は屏風の陰を垣根としている

姮娥はもともと人間界にいたものであるが

月が桂の香りで満たされるのを哀惜するであろう【鑑賞】

晩唐の詩人李商隠(812~858)に「常娥」と題した次の詩がある。雲母屏風燭影深 雲母の屏風 燭影深し

長河漸落暁星沈 長河漸く落ちて暁星沈む

常娥応悔偸霊薬 常娥応に悔やむべし 霊薬を偸みしを

碧海青天夜夜心 碧海 青天 夜夜の心

雲母の屏風は半ば透け、蝋燭の影がくっきりと映る。

(岩波文庫『李商隠詩選』211頁、川合康三選訳)

銀河がしだいに落ちてゆき、有り明けの星も沈みゆくこの時。

姮娥はきっと悔やんでいるだろう、霊薬を秘かに飲んで月に昇ってしまったことを。

どこまでも続く碧い海、青い空、そのただ中に浮かぶ月の世界でたった一人、夜ごと寂しさを抱えながら。恐らく、芳洲はこの李商隠のような詩の趣向をふまえて、月に一人で過ごす姮娥が、孤閨の寂しさをかみしめる情景を詠んだものではないかと思われる。それは、都での栄達を望みながらも、遙か辺境の地に赴くことになった自らの宿命に、悲哀を持って重ねたものと言ってよいのではないだろうか。

コンディション、ヤケ、傷み、多数あり。