吉野秀雄/近代文学、哲学/掛け軸、絵画の買取 販売 鑑定/長良川画廊

- 作家名

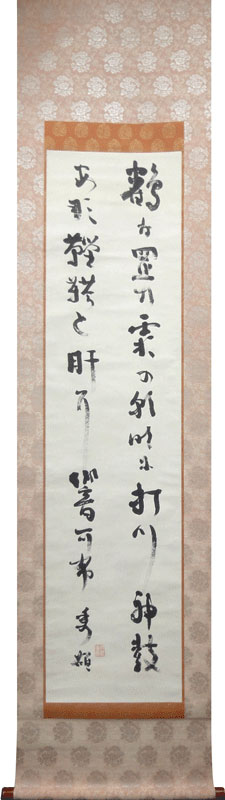

- C-248 吉野秀雄 よしの ひでお

- 作品名

- 乙酉年頭吟

- 価格

- 85,000円(税込)

- 作品詳細

- 掛け軸 紙本水墨 緞子裂 共箱

本紙寸法34.3×139

全体寸法(胴幅)50.8×210㎝ - 作家略歴

吉野秀雄

明治35年(1902)~昭和42年(1967)明治35年(1902)1歳

(『現代の随想15 吉野秀雄』より作成)

群馬県高崎新町に生まれる。父藤一郎は織物問屋行を営み、後に株式会社吉野藤を起こした。

大正9年(1920)19歳

『福翁自伝』に感銘、福沢諭吉への敬慕から慶応理財科予科に入学、二年後経済学部に進む。

大正13年(1924)23歳

3月、肺患のため慶応を中退し帰郷、療養生活に入る。このため経済学を諦め、国文学を独修、子規、左千夫ら「アララギ」派歌人の歌集に親しむ。とりわけ子規の写生説と「竹乃里歌」に傾倒し、作歌を志す。

大正14年(1925)24歳

秋艸道人(会津八一)の『南京新唱』を読んで感銘。

大正15年・昭和元年(1926)25歳

気管支性喘息を起こし、これが生涯の持病となる。『南京新唱』中の難解歌について教えを求めるため、秋艸道人に手紙を書く。12月、かねて婚約中の栗林はつと結婚。同月、私家版の歌集『天井凝視』刊。

昭和4年 (1929)28歳

1月、肺炎のため危篤。二月、病中の歌を秋道人艸に送り、以後批正を受けるようになる。

昭和6年 (1931)30歳

従来、しばしば転地療養した鎌倉に永住することとし、鎌倉市小町に居を構え死に至るまでここに住む。

昭和8年 (1933)32歳

秋艸道人と初めて会い門人として出入りすることを許される。七月から吉野藤東京店に勤務、宣伝用月刊誌を編集発行。この頃から松岡静雄に師事、上代文学、言語学を学ぶ。

昭和19年(1944)42歳

2月、田辺松坡逝去。八月、妻はつ胃の肉腫のため逝去。亭年42歳。四児をかかえて妻に先立たれ途方に暮れたが、歌作によって自ら励まし、「玉簾花」「彼岸」など一連の傑作を書く。

昭和20年(1945)44歳

二児が疎開していた富岡で終戦の日を迎える。11月、母サダ逝去。

昭和21年(1946)45歳

4月、鎌倉アカデミア文学部の教師となり廃校まで四年間勤務。5月、良寛自筆歌縞『ふるさと』の釈文冊子(十一組出版部)刊。財産を失い、定収入もなく、生活ますます困窮。

昭和22年(1947)46歳

1月、小林秀雄編集の「創元」創刊号に「短歌百余章」を掲載。広く注目される。8月、『鹿鳴集歌解』(創元社)刊。10月、歌集『寒蝉集』(創元社)刊。これによって歌人としての声価定まる。同月26日、八木重吉の未亡人登美子と再婚。11月、『早梅集』(四季書房)刊。

昭和24年(1949)48歳

6月、互評自註歌集『寒蝉集』(木俣修と共著、講談社)刊

昭和31年(1956)55歳

1月、喀血して療養生活に入ったが、4月、糖尿病を併発し入院。

昭和32年(1957)56歳

7月、『良寛和尚の人と歌』(彌生書房)刊。

昭和33年(1958)57歳

4月、八木重吉の詩業を集大成した『定本八木重吉詩集』(彌生書房)を編集出版。

昭和40年(1965)64歳

正月来、糖尿病再び悪化。

昭和41年(1966)65歳

2月、新潟で開く個展のために、四年ぶりに病床から起き出て揮毫し、計43点を完成。

昭和42年(1967)66歳

4月、『やわらかな心』と『心のふるさと』により、第一回釈迢空賞を受賞。

7月13日、死去。- 註釈

《鶴岡の霜の朝けに打つ神鼓あな鞳々と肝にひびかふ》

1月2日の霜濃く総身のひきしまる朝、鶴ヶ丘八幡宮の神前で打つ太鼓の音を耳にするのは感深いものだ。ドン、ドン、ドンドンドンドンと緩慢から急迫へ調子を変へてゆくのだ。わたしの家に引籠もってゐても三四丁の向こうから響いて来るが、杜の大前で腹にこたへるようなしたたかなのを聴いたことも何度かある。

(『自註寒蝉集』より)最初の妻はつがなくなって最初の正月を迎えてよんだ年頭歌

- コンディション他

-

美品です。

- 後記

-

終戦の翌年、昭和21年5月、鎌倉に鎌倉アカデミアという学校ができる。鎌倉アカデミアは、鎌倉在住の画家や演劇家らによる鎌倉文化会が母体となって開校し、当初は鎌倉大学校を名乗ったが、大学としての認可がおりず鎌倉アカデミアと改称された。文学科、産業科、演劇科の3科を設け、教室は、鎌倉光明寺の本堂や庫裡をベニヤ板で仕切った間借りであったが、国文学は片岡良一、風巻景次郎、西郷信綱、文学史は林達夫、英文学は高見順、吉田健一、日本近代史は服部之総、哲学は三枝博音、他に劇作家で画家でもあった村山知義、舞踏家の朴永仁、映画撮影技師の三浦光雄など多彩な面々が授業を担った。吉野秀雄は、このなかにあって短歌と万葉集を教えた。この鎌倉アカデミアは、1950年9月、資金難によって開校からわずか4年半で閉校となるが、吉野秀雄は、創立当初から参加し、最後まで学校に残った数少ない教師の一人であった。このときの生徒の一人に作家の山口瞳がいて、吉野秀雄との交流を『小説・吉野秀雄先生』に描いている。そこで語られる吉野秀雄の人間像は魅力的だ。吉野秀雄は生徒に短歌を五首提出することを宿題にしたという。以下は『小説・吉野秀雄先生』からの抜き書きである。

先生は言葉にきびしかった。ござゐますとか、御座居ますとか書くと、黒板を叩いて叱った。それを繰り返すと、それこそ烈火のように怒った。先生は、ひとつひとつ、誤字や誤用を黒板に書いて指摘してくださったが、私はほとんど忘れてしまった。

沁み沁みというのを泌み泌みと書いたりしたら、大変なことになった。

「シミジミは、サンズイにココロなんだ。シミジミというのは、いい言葉なんだ。それをなんだ。泌尿器科の泌を書くなんて。分泌物の泌を書くなんて。¦きたないじゃないか。きたない字を書くな!」

万葉集の時間にも短歌のときにも、授業にはいるまえに、斎藤茂吉の新作や、会津八一先生の歌を黒板に書くことがあった。この二人以外は眼中にないようであった。いや、伊藤佐千男の歌を書いたことが一度あったような気もする。

茂吉の歌を書いて、すこし離れて腕組みをして、じっと見ている。解読したりするようなことはなかった。

「ここのところが、どうも・・・」

と、呟いたりする。

「すばらしいなあ。凄いなあ」

と、叫んだりする。

それは、先生が茂吉の歌を読んで感動したときであり、一刻も早く、その感動を私たちに伝えようとしているときであった。短歌の鑑賞といった種類のものではなかった。私たちに伝えようとして黒板に書いているうちに、自分で昂奮してしまうらしい。

私は、達人の果しあいを見ているような気がした。鑑賞や解釈ではなくて、斬るか斬られるかであった。実際に、先生は、やられたというような無念の表情を浮かべることもあった。それをかくそうとしなかった。あるとき、先生は、例によって、いきなり黒板にむかって、脳の襞、と書いた。そのとき、すでに笑いだす生徒がいた。

「能の襞ってんですからねえ」

先生がそう言ったので、教室の誰もが、どっと笑った。先生は、言いながら書き進めていった。

《能の襞次第に伸びゆく心地すと友の言ふ煙草吾が止めんとぞ思ふ》

先生が書き終って、体をずらせたので、みんながそれを読んだ。一瞬の後に、もう一度、爆笑が起こった。

「変わった歌だねえ」

先生は、あきれはてたような調子で言った。先生の許可がおりているのだから、みんな思いきって笑うことができた。ベニヤ板で仕切った隣の教室から、うるさいっという声が飛ぶほどだった。笑いの伝染病は、なかなかとまらなかった。若い娘の多い教室だから、わたし、もう苦しくて、などと言って、うつ伏せてしまう生徒もいた。この教室は畳敷きで、机は長い白木の板である。

しかし、一人だけ笑わぬ者がいた。真っ赤になって額を垂れ、動悸のやまぬ者、それが私だった。「能の襞」は私のつくった歌だった。宿題用に提出した歌だった。

きっと、誰かが、煙草を吸いすぎると能の襞が伸びちゃうような気がするんだよと言ったのを、そのまま歌の形にして提出したのだと思う。

先生からどういう注意をうけたかという記憶がない。何も言われなくて次の歌に進んだのかもしれない。「止めんとぞ思ふ」を「止めんとぞする」に直されたかもしれない。

ともかく、脳の襞と書かれてからあとは、カーッとなって、わけがわからなくなった。《我が宿の珊瑚樹咲きたり冬さりて珊瑚樹咲くは不思議なけれど》

これも私の歌である。

「山口君!きみの家は、我が宿なのかね。きみのうちが我が宿だって?我が宿って何ですか。きみの家は、我が家じゃないんですか」

容赦するところがなかった。私は恥じいるばかりである。先生の言われる通りなのだから仕方がない。それでも私は「我が宿のいささ群竹」という歌だってあるじゃないかと、未練がましく思ったりする。そうやって雷の通り過ぎるのを待つのである。しかし、その後、私は、我が宿というような表現を避けるようになった。

先生の歌は、古臭い言葉を使うとか文人趣味だとか批評されることがあるけれど、このように、決して、古いのではない。先生は「真」を歌っているだけだ。もし先生が「我が宿」という言葉を使ったときは、それが「我が宿」でなければならぬ場合に限られている。 先生は「学舎」とういうような表現を極端に嫌った。先生にとって学舎というようなものは存在しないのである。あるのは「学校」であり「校舎」であるだけだ。「菜園のトマト病みたり云々」という歌をつくったときにも、こっぴどく叱られた。

「菜園のトマトは病気なんかしませんよ」

私は、短歌の宿題が苦痛になってきた。先生の言うことがよくわかるから、息ぐるしいのである。先生に歌でもって立ちむかうのは容易なことではなかった。「山口君!恋をしなさい」

と、先生が言った。

「恋愛をしなさい。恋愛をしなければ駄目ですよ。山口君。いいですか。恋をしなさい。交合をしなさい」

先生は、力をこめて、声をはげまして言った。

このときも、私はびっくりしてしまった。先生、無責任なことを言うなよ、と思っていた。

「いいですか、山口君。恋をするんですよ。交合をするんですよ」

「まぐわい?」

「そうですよ。大いにやるんですよ。恋愛をするんですよ。そうじゃないですか」

先生は酔っていた。先生は歌いだした。

アイ・ラヴ・ユウ

ユウ・ラヴ・ミイ

ベビーちゃんができても

アイ・ドント・ノー先生は、酒を飲むと、すぐに酔ってしまった。酔ってしまってから、留処なく飲む。強いのか強くないのか、さっぱりわからない。酔うと、先生はどこにでも寝てしまう。先生は、巨大な軟体動物になってしまう。これを動かすのはたいへんだった。

電信柱に巻きついてしまう。これをひっぺがすのは、難事だった。そうやって、お宅まで巨人を背負って帰ることになる。「山口君!恋をしなさい」

(『小説・吉野秀雄先生』より)

酔っていないときでも、先生はそう言った。それは、私が結婚してから後にも続いた。

「若くとも、貧しくとも、恋ぐらいすべし」と言って励まされた人は私だけではないだろう。私は、小説や批評文や哲学書であれば、なんとかそこに書かれていることを自分なりに感じ取ることができると思うのであるが、詩歌となると、誰でもが知る名歌であっても、吉野秀雄ではないが、沁み沁みと感じ入ることがあまりないのである。ましてや短歌となるとなおさらである。吉野秀雄の場合は特に万葉の言葉が多く使われるので、すうっと心に沁みいる前に、古語辞典を引くか、註釈を読まなければならない。そのことについてこの頃思うことを書き添えると、私は美術館や博物館で作品を見るとき、一つの作品の前に5分と立ち止まるようなことはまずない。その一方で、作品の前に長く佇んでいる人がいる。私の仕事場の階下にある山崎弁栄記念館に若い女性がやってきて、山崎弁栄の描いた観音さまの前に同じ姿勢で一時間も座って、その女性の頬に一筋涙が流れるのを見たことがある。私は、主体的に物を見ていても、その物の真実に触れて本当に感動することはできないのではないかと、この頃反省するのである。

こんな私が、吉野秀雄の和歌を論じることはできないのであるが、山口瞳の眼差しを借りていえば、吉野秀雄は、対象の擬人化を極端に嫌ったのである。それは技法的な問題ではなく、吉野秀雄にとっては歌作上の本質的問題であった、吉野秀雄は、歌集『晴陰集』の後記に次のように書いている。わたしの歌風は、生活に密着して、経験的事実をありのままに率直に感受するといふたちで、従つて表現としては、一切の無駄を排除し、ひたすら簡浄に、直線的に、唯一息に言ひ下さうとする。かかる方法は、歌に陰影を出しにくいと考へる向きもあらうが、わたしはこの端的な吐露によつて、対象を如実に描くばかりでなく、もしその背後にひそむものの『実現』が遂げられたなら、これこそ本物であることを信じて疑はない。わたしの歌は未熟でもわたしの態度は先ず間違ひがないのではなからうか。わたしは頭の中の小智・小主観によるはからひごとを厭ふ。歌に文学臭さのまつはることを潔しとしない。歌は西欧流の文学の範囲には入りにくく、その意味では文学でないかもしれぬが、たとひ何がどうあらうとも、一首の歌が読む者の心緒に沁み込み、時に胸板を貫くことのあるにおいては、歌も何物かであるに相違なく、殊によると名づけやうのない一種高邁な何物かであるかもしれぬとすら思ふ。これは決して自作に関心していふのではなく、歌の本質を直指したまでのことであるが、なほいへば、世上の作者・評者が歌を見るに専ら内容を偏重する弊のあることについても、わたしは日頃慊(あきた)らぬ感情をいだいてゐる。歌はまことに片片たるもので、内容からいつたら高のしれた簡単事であるが、こそにひびかせる韻律が、作者の人間全体を象徴的に打ち出す可能性のある点を認めてもらはなくては、それ以上の進めやうがない。韻律は素より時代によつて幾変転するが、韻律なくしては歌は成り立たないであらう。わたしは小賢(こざか)しい芸術家・文学者気取りで歌を詠んだ覚えは一遍もない。庶民の仲間としてつつましいひそかな嘆きを呟いてゐるにすぎぬことはいまさらいふまでもない。しかし同時にまた、庶民の歌の近来の表現の蕪雑さをも慨嘆せざることをえぬ者である。

私が、吉野秀雄を「学びのこころ」のテーマにしたのは、先ず始めに吉野秀雄の書風に魅力を感じていたこと、次に、≪昭和時代を代表するすぐれた歌人である(赤松大麓)≫といわれる人であるのに、斎藤茂吉や若山牧水や会津八一らにくらべて名前を聞く機会が少ないこと、それは世間のうちでもそうであろうし、書画屋のうちでも、注目して好んで買おうとする人がいない。よって書の値段も安く、骨董書画業界のニッチを生きる長良川画廊としては適したテーマである。そう考えたからである。

以下は、随筆『やわらかな心』から代表歌といわれる四首について書かれた部分である。最初の一首は、昭和19年8月、前妻はつが亡くなり、四人の子をかかえて本人も喀血するなかでよまれた連作『玉簾花』のうちの一つ、残りの三首はその翌年の暮れによまれた『短歌百余章』におさめられた三首である。

よしゑやし捺落迦の火中さぐるとも再び汝に逢うはざらめやは

「よしゑやし」は、仮にの意。「捺落迦の火中」は、地獄の火の中だが、ここは「地獄の炎」では通俗すぎるので、こんな言ひ方にしたものだ。お前は否定する、それは正しいであろう、だがそれならば、おれの自力であの世をおし立て、それがたとへ地獄だとしても、その地獄の火を掻き分けて会はずにはおかぬぞといふ歌である。――世間では、あの世があるかないかなどと、かんたんに議論するが、あの世がなくては生きていけぬ人、またはさうした場合にとって、あの世は実在するのであり、どんな達人でもこれを嗤ふことはできまいと、わたしはそのときつくづく思ひ知ったのであった。

もう三首だけ引いておく。――この三首はわたしの歌としていくらか人の記憶にもあるらしく黙ってゐるのはなにかかくしごとでもするかのやうだからだ。真命(まいのち)の極みに堪へてししむらを敢へてゆだねしわぎも子あはれ

これやこの一期のいのち炎立(ほむらだ)ちせよと迫りし吾妹(わぎも)よ吾妹

ひしがれてあいろもわかず堕地獄(だぢごく)のやぶれかぶれに五体震はす。これらははつ子が死ぬ前の日の夜のできごとを、百回忌もすぎたその年の暮れに歌にしたもので、回想の歌であるために、「妻」とか「汝」とかいはずに、「わぎもこ」とか「吾妹」とかいふ間接的な呼び方になつたしだいだ。かういふ歌を読んで妙な印象をうける人もあらうとは察しられるが、わたしのやうに肉体と精神を分離して考へることなどたうてい不可能な人間にとっては、誇りもなければ卑下もなく、これでいたし方なく、これでぎりぎりなんだとつぶやくよりほかに手段はない。つまりこれらに関するかぎり、わたしは「南無阿弥陀仏!」と唱へる以外、何もいひたくないが、最近山本健吉氏が『日本の恋の歌――万葉から現代まで』(講談社・現代新書)といふ本を出され、その中にわたしの歌を六首あげ、右の三首について、次のやうに書いてをられるのを借用させてもらはうか。 「(前略)この連作で、われわれを瞠目させるのは、あとの三首です。これほど厳粛なものとしてよまれた男女交合の歌は、ほかにないのです。しかも、そこには、そのことをおぼめかし、美化して歌はうとする配慮の一点の余地もないのです。その命の合体の一瞬に、いささかの享楽的要素もないのです。

なにか根源の生命への欲求、愛隣の情の極地ともいふべきものに促された、せつぱつまつまつた一つの行為であり、それゆゑそれはこのうへもなく厳粛なものです。

かういう歌は、めったに作られるものではありません。かういふ歌を作るには、やはり作者の大きな勇気がいります。人生の厳粛な真実に、おめずに立ち向はうとする勇気です。そのために、わたしはあへてこれをここに取りあげました」――私はてれて、これを書き取るに抵抗を感じたが、しかしこんなにも深い理解のえられたわたしのよろこびをころすことはできない。小林秀雄が、吉野秀雄の随筆『やわらかな心』の帯に次のように紹介文を寄せている。

吉野氏が立派な歌人であることは、かねてから承知していたが、氏の随筆集を通読したのは初めてであったが、吉野氏の歌が生まれて来るしっかりとした素地というものが、よく掴めたと思った。

「わたしは物識りではなく、珍しい話しなどはできない。ただ終生身にしみてはなれないことを直示するのみだ」と著者はいっている。私は、職業柄、いろいろな種類の文章に接して来たが、著者のいうような文章にしか、近頃は心を動かされなくなった吉野秀雄が本格的に歌人の道を歩むようになるのは、慶應義塾で経済学を学んでいた大正13年3月に突然喀血し、結核の診断を受けて大学中退を余儀なくされ、郷里の高崎に帰り療養生活を送るようになってからである。吉野秀雄は、後年次のように語っている。〈世には波瀾万丈の生涯といふものがある。わたしはその逆で、ただいたづらに病気にさいなまれ、やっと、しのぎをつけてきた幾歳月だったといふにすぎない。じつに簡単至極で、人前に語れるような経歴も思想もなにもない。暗く、にがく、半分はやけくそになって命にかじりついてきたといつたようなあんばいだ。勇気をふるわなくては、話の糸口もつかめない。〉(わが心の日記)

(店主記)

吉野秀雄は、〈わたしは子規の竹乃里歌を手本にし、その写生の説に耳を傾けつつ、作歌しはじめた。〉(わが心の日記)と語るように、子規の影響を強く受け、子規の主張した写生を歌作の根本に置いた。そして、子規の境遇を自分に重ねた。

歌人としての吉野秀雄が、斎藤茂吉や若山牧水や会津八一らにくらべて何が足りて何が足りないか、それは学者の仕事であり、ましてや私のような素人が答えられることではない。ただ一つだけ、私が吉野秀雄の言葉に触れて感じ得ることは、彼にとっての歌が、ふりかかる艱難辛苦から身を守るための傘であり生きる救いであったこと。そして、彼にとって歌を詠むことは生きることに等しかった。あるいは彼にとって生きるということは歌の道を歩くということと同じであった。それは、小林秀雄にとっての批評が〈無私を得る道〉だったことと同じように、吉野秀雄の歩いた道も〈無私を得る道〉に他ならなかった。 私は、その一点において、小林秀雄と同じように、吉野秀雄という人間を信頼するし、吉野秀雄の歌を信頼するのである。