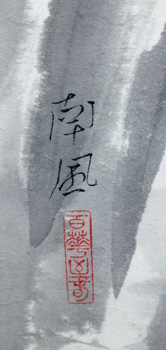

堅山南風

Katayama Nanpuu

- 作家名

- 堅山南風 かたやま なんぷう

- 作品名

- 池邊春風

- 作品詳細

- 掛け軸 紙本彩色 緞子裂 象牙軸 共箱

本紙寸法32.3×118.7

全体寸法50.8×200cm - 註釈

-

以下、昭和15年(1940)、39歳で亡くなった詩人小熊秀雄の堅山南風論。

自然洞察の徹底

堅山南風論の書き出しは、堅山氏の人格論から入つてゆくのが至当なやうである、また世間でもさういふ論じ方をしてゐる、しかし世間で散見する堅山南風論が南風の人柄を賞めるといふことをやつてゐる間に、もう頁を喰つてしまつて、肝心の南風の絵の本質に触れないでしまふといふ場合が非常に多い。都合の良いことには、筆者は堅山氏と逢つてゐない、したがつて『対座して氏の話題に耳を傾けてゐると何とも言ひ知れぬ人間の温かさに包まれる――』といつたやうな批評はできない。筆者は斯ういふ意見を平素もつてゐる、芸術家で人間味のないものはゐない、少し位人が悪くても、良い芸術品を産む人に頭を下げる、人が良くて仕事をしない芸術家があまりに多すぎる、堅山南風氏は『人が良くて芸術が良い』問題はそこにある、人柄と芸術とが一致してゐるといふことは確かに完全なことにちがひない、一度氏に面接した人は、きまつて氏を尊敬し讃めそやす、人との間に垣を設けない氏の人柄に好感を持つ、ある美術通が、日本画壇の好人物三点を述べて、堅山南風氏は、三本の指に折られるうちの一人だと言つてゐた。

一に荒木十畝氏、この人はヒネクレ屋ではない、しかし相手の出方次第で、どのやうにでも曲つてでる、しかし根が実に人柄が良い人である、次には池上秀畝氏少し軽忽なところがあるが人が良い、それから堅山南風氏で、堅山氏は『純粋に人が良い』と日本画壇好人物三羽烏だとその人は言つてゐた、南風氏が『人との間に垣を設けない――』といふことは特に驚ろくべきことではないので、氏にとつては対人関係に於いて『武装する時代』はすでにすぎたのである。しかし南風氏がその製作にあたつて、『自然と彼』との関係に於いて、この男ほど垣を設ける作家はゐないのである。

その絵をみればわかるやうに、第一にその構図の上でも、徹底した構図主義者であるといふこと、しかもその徹底ぶりが完璧的であるために、ちよつと見[#「ちよつと見」は底本では「ちつよつと見」と誤記]には作意もなく自然に出来てゐる、描けてゐるやうに見えること、その実作者自身の心境は、世間でいふやうほどにも、単純でも素朴でもないといふことである。

彼は描く自然に対して、人間的な厳格さをもつてたち向ふ、この種の作家は、自然の美しさに極度にヤキモチを焼く作家に属してゐる、そのヤキモチの焼き加減は、死んだ速水御舟ほどにもひどくないが何かしら『人間的表現』を求めないではをられないといふ点では良く似てゐる。

南風氏の絵からは、ナイーブなものを受けとるといふよりも、ある『辛辣なもの』をうけとることが多い、南風氏は人柄が良いにちがひない、しかし絵そのものは実に『人が悪い』絵である、どういふ風に人が悪い絵を書いてゐるか、これをいちいち解くには、南風氏の神経の密度から論じていかなければならない、それでは大変だ、そこでそれを短かく要約して言つて見よう。

南風氏の絵の人の悪さは『日本画の伝統をぢりぢりと少しづつ破つてゆく、その方法の人の悪さ』である。川端龍子や、近藤浩一路のやうに、短腹(タンパラ)の気の短かいやり方で、日本画の伝統や封建性を打ち破らうとは、南風氏はけつしてしてゐない。 南風氏は、評判作『朔風』の飛んでゐる鴨の群のその先頭を飛んでゐる一羽の鴨のやうに、ただ着実に『羽を動かす』だけである、しかもこの真先にとんでゐる鴨は、しぜんな羽の動かし方で、飛翔力の強い、余裕のたつぷりあるすすみ方であつて、それにつづく鴨は後れてゐる鳥ほど、前の鳥を追ひ抜かうとして焦燥してゐる、南風氏作『朔風』は単なる屏風絵ではすみさうもない、日本画壇のセリ合ひを諷刺したやうな絵である。

堅山南風氏の弟子であつたM氏が、南風氏より先に美術院の同人になつた、つまり昨日の弟子が今日は先生の絵を審査する立場になつた、封建性の強い徒弟制度的な日本画壇で、どうしてかういふ現象が起きたか、人に言はせれば、美術院の幹部はときどきさういふヒステリー的なやり方をするのださうだ――物の順序を欠いて、お先に先生より偉くなつたM氏は、したがつて仁義の上に於いても順序を欠いてゐた、南風氏のところに訪ねてきたM氏は、立つたまゝ足指で座布団をひきよせて、座つた、弟子M氏の昨日に変る横柄な態度を、南風氏はじつと無言のまゝ眺めてゐたといふことである。この話はいかにも傍で見てゐたやうに筆者に話した人がある、当時の南風氏の苦衷を手にとるやうにその人は! 語るのである。

『いまに見てゐれ!』と忍耐そのものの南風氏の表情まで真似てその人は筆者に語るのである、それはおそらくゴシップであらう、しかしゴシップであらうが、真実であらうがどちらでも構はぬ、如何にも実在しさうな話である、南風氏はその後それかあらぬか、画境の上で、また押しと飛躍では、他の追従をゆるさぬ世界を示しだした、まもなく南風氏は同人となつた、そしてM氏は、東京に居たたまらないものがあつて京都に去つたといふことである。丁度南風氏の『朔風』に描かれてゐる波の上をとぶ鴨の群の、トップを切る鴨のやうに、南風氏の飛翔力は着実となつたのである、弟子と先生との同人の小ぜり争ひといつた小局的なものが南風氏の画業の目標でなかつたことはたしかだ、氏の作『残照』の鵜のやうな超然主義もまた堅山南風氏の生活態度の、側面的な強味となつてゐるのである、勝負を目先にをかず、長い時間の間で決めてゆかうといふ態度である。

堅山南風氏の『残照』と郷倉千靱氏の『山の夜』とは良い対照である、南風氏の自然に対する向ひ方といふのは、自然を素直にうけいれ、特に自然と妥協をすることさへも恐れないが、結局は自然を自分の膝の下に組み据へてしまはなければ気が済まないといふやり方である。

郷倉千靱氏の場合は、自然に反逆する、自然を物をもつて掻き乱すといふ積極性が終始する。最初の動機から自然に勝たうとする、勝つこともあるだらう、だが千靱は最悪の場合でも自然と人間とは五分五分の勝負、引き分けであつても、負けたくないといふ強情さがある。

南風氏を一言にして言へば、自然に対する人間の勝ち方を『目的のために手段を選ばない――』といふ方法をとつてゐるのである、両者の画境の相違を、最も良く示す証拠は、画面の空白のあけ方を見ればはつきりとする、千靱氏は画面の白い部分(描かれてゐない部分)をできるだけ少くしようと努める、自然の空白の存在することをゆるさないのである、それに反して南風氏は、空白だらけの絵を描くことが彼の特長となつてゐる。 画面の空白とは、物理的に言つても、哲学的に言つてもそれは『空間』と呼ばれるものである、空間に時間があることを証明するには、そこに一本の枝にせよ、一尾の魚にせよ、一つの波にせよ、何かしら時間の実在することを知らせるやうなものを描かなければならない、しかし南風氏の絵のやうに空白が多く描くものの面積が少ないことは、それだけ空間によつて、時間が押しつめられ圧迫されることになる。

つまり画面に空が多いといふことは、非常に困難な事業であるわけだ、南風氏の画面の処理の仕方はそれこそ彼の人柄のやうにも、自然に対しては謙遜で、最も消極的な態度でもつて、最も積極的な答を出さうといふのである。

試みに彼の絵を注意して見給へ、ボンヤリと抜けたやうな感じの空間の多い絵でも、そこに描かれてゐるものが、極度に神経を緊密にした、細心そのものに丹念に描かれてゐることを発見するだらう。全体を把へるには細部の描写を完全に果すといふ以外に方法がない、南風氏はそれをちやんと心得てゐるのである。ボッと抜けたやうに見えてゐて、その絵の部分の細描写によつて、充分に絵に締りをつけてゐるのである、龍子の絵はその気魄に於いては、雄大なものをもつてゐるが、その画家の心の動き方の順序といふものを吟味してみると、内側から外側へ拡げてゆくといふ『外延的』なやり方である、したがつて落漠感があるが、結局は絵に締りを欠く、南風氏の絵はその逆の心理状態を辿る、外側から内側に締めてゆくといふ『内延的』な描き方をとつてゐる、しかも南風氏の奇妙なところは、画面の『平面』といふことを良く心得てゐることである、画面に強ひて立体感をつけようとしないで、平面のなかで巧みに立体感や、絵の深みをつくりあげる才能は彼独特なものがある。

しかしこゝまで平面芸術にコクをもたせるやうになるまでには、南風氏のこれまでの技術的苦労は並々ではなかつたであらう、昭和十年の上野松坂屋で開かれた第三回美術院同人展出品の『残月』は凄愴の気が満ちた力作であり、それは南風雌伏期の冷徹な思索時代のものであらう、それと傾向を同系列にをかれるもの『残照』をみても判かるやうに、その樹木の枝のなんと一とひねりも二ひねりもひねりまくつた描き方であらう、決してクセのない画家とは言へないのである。しかしその猛烈な癖を、平静な状態で観者に見せるといふ力量が、南風氏の力なのである。

『残月』といふようなクセの多い絵から最近の尚美堂展の『冬暖』といふやうなまことにクセの抜けた平和そのものの絵を描くやうになつた路莇はなかなか興味ぶかいものがある『冬暖』はいはゆる気のをけない描き方をした『小品』ものではあるが、作意が複雑なことと問題をもつてゐるといふ点では大作ものよりも、かうした小品ものに多くの作家研究の興味がつながれる。

冬の温もりの中に、二羽の鴨が凝然とうづくまつてゐる絵であるが、一羽は顔をむきだしにして、一羽は羽の間に顔を突込んでゐる、そしてこの二羽の鴨は決して暖かさうには描かれてはゐない、周囲の状態も荒涼としてゐて、だから『冬暖』と画題をつけられてゐても、自然としての冬の温もりとは解釈できないのである。

一言にして言へば、この『冬暖』なる絵はなにもかにも寒々と描かれてゐるのである、それでゐて何処かに『冬暖』と作者が画題を附した、その理由と覚しいものが、何かしら『暖かいもの』が感じられるのである。それは何処から来てゐるか、それは自然観照の態度で、描く対象を突放したやり方が却つて成功をさせてゐるのである、二羽の鴨には生きた血が通つてゐて、じつと冬の中で静止してゐるところは、鴨の体内的な温かさをさへ観るものに想像させるといふ、南風氏一流の感覚的な方法が生かされてゐるのである。

往々にして南風氏の批評は、その表面的な批評で終る場合が多い、作者の洞察点にまで批評家が触れてやつて批評をする以外に親切な批評はないはずである、したがつて彼の作品に対して世上区々としてまとまつてゐない、帰するところは南風氏の人柄が良いといふところに落ちる、或る人は南風氏の三徳として『決して人に逆らはない』『道に逆らはない』『人に先んじない』と数へあげてゐる。

しかし果して南風氏をさうした表面的な観察だけで済ましてをいていゝであらうか、人にさからはないといふことは、必ずしも美徳にはならない、南風氏は南風氏一流のさからひ方がある、その方法は彼だけのもので他人の察知できないものである、道にさからはないといふ訳は、いかにも彼が中庸主義者、合理主義者、功利主義者のやうに思はせがちであるが、彼が他人や芸術の路にさからはないといふことは、さういふ打算から出たものでもないやうだ。

或る人は彼を『悟り』きつた男のやうにいふ。しかも彼の描いてゐる絵をみればわかるやうに、悟りどころか、彼位芸術上で悟りに徹した男は珍らしい、然も彼は自己の限界といふものをよく心得てゐる、その限界内で自己の完成を果たさうといふ慾望のまことに高いものがある。彼の仕事が『自然に』見え彼の人柄が『悟り』に感じられるのがその点である。彼は自己完成のやり方では、自分の描く絵と一緒に発展してゆかうといふやり方である。

人格を超越して、絵の上でだけ人格的な絵を描かうとする画家も少くない、彼の場合は人間的苦悩を画の製作の間でやりとげてしまふ、それが果たし終へない間は絵が停滞することも尚怖れないといふ現実的な粘りがある。

絵の上でゴマカシといふものをやらない、さういふ誠実さが、南風氏のかはれるところであらう、彼は花鳥の名手と呼ばれ、また『魚楽図』『魚類十種』『鱗光潜む』などのすぐれた作があるところから魚の名手ともいはれてゐる、いままた波をよく描き、波の名手ともいはれさうだ、美人を描きだしたら美人画の名手にもなれさうである、しかしそれは画題に依つて一人の作家をきめつけてはしまへないものがある、南風氏は定めし、これまで描いたことのないものを新しく描いても、この描写の態度の『誠実さ』の故に、それを美事に描ききつてしまふだらう。ゴマカシのない製作態度に依るときは、如何なる題材もまた完璧化されるだらう、昭和十一年第一回帝国美術院の出品『ぼら網』は、重厚な厚塗りの立体と、群青を生かした新興作家、前衛作家にも劣らぬ色彩的に豊富な好評作であつたが、こゝでは色彩論を次の機会に譲つて、そこに描かれたものの、作者南風氏の自然観照の緻密さと、その解決の仕方を述べよう。

『ぼら網』の中に追ひつめられた魚達の混乱を描いたものだが、魚が驚愕の果ての混乱の状景といふものには、秩序のないのが普通とされてゐる、しかし南風氏は魚たちを混乱させてはゐるが、この全体的な混乱を、いくつもの小さな部分に分けて、混乱させてゐる、ちよつと見には大きな混乱にみえるが、仔細にみると、小さな部分の魚達は少しも驚ろいてゐない、小さな列をつくりながら整然と逃げ廻つてゐる、堅山南風氏が自然観照の細部に対しての洞察力の透徹を最もよく語るものであらう。小熊秀雄全集19 美術論・画論